こんにちは登戸店です。

本日は鉄オタがブログを担当させて頂きます。

都内では桜も葉桜に変わって、さらには花びらすらもう見れなくなってしまいました。春の匂いは、既に去ってしまったかのように感じています。それでも晴れれば気持ちの良い日々で久々に家でゴロゴロしてたり...。

さて、前回は鉄道信号機(出発信号・閉塞信号等)の灯火のパターンとその意味について触れてみました。他にも鉄道信号機には、中継信号機・入換信号機・誘導信号機・従属信号機などありますが、気になる人は調べてみてください。ナゲヤリ。

そして前回の範囲で、ATSや閉塞区間という単語が出てきました。さらに、山手線や田園都市線では前回取り上げた信号機は見ることが出来ません。一体これらの路線には、どこに信号機があるのか?そんな謎に触れていきたいと思います。

一応前回...↓

・列車は急に止まれない

鉄道は線路も車輪も鉄を使用しており、ゴムタイヤで走行する自動車より制動距離が非常に長くなってしまいます。そのため前方列車に接近したとしても直ちに停止することが出来ず、衝突事故等を引き起こしてしまいます。物理的に自動車程度の急制動を行うことは可能かどうかはわかりませんのが、基本的に乗客を乗せて走行し、立ち客もいることがほとんどの鉄道では慣性の法則により、車内で転倒事故等を発生させてしまいます。

ちなみに...80km/hで走行中に急制動してみたら...

自動車:約58m

鉄道:約200〜250m

*https://trafficnews.jp/post/80534

なんと車の約4倍程度の制動距離を要します。そのため一例ですが、信号機による現示で進行→減速(65km/h制限)→注意(45km/h制限)→停止(0km/h )というように徐々に速度を落として停止させていきます。衝突事故回避かつ車内事故も防ぐことが出来ます。

https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1906/20/news035_2.html

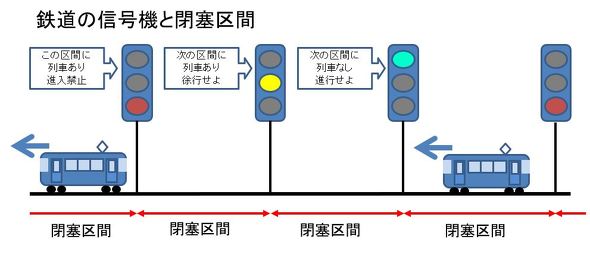

・閉塞区間とは

鉄道は原則、信号機で区切られた区間内に一列車しか進入することが出来ません。この区間を閉塞区間といいます。閉塞信号は、前方列車に近づくほど低速現示になっていきます。高密度運転を行う路線ほど閉塞区間は短く設定されており、ローカル路線では長く取られていたりする傾向にあります。閉塞区間を短くするメリットは、駅間を多くの列車が走行できるようになり、列車間隔を縮めることで本数を増やすことが出来ることです。俗にいう「ダンゴ運転」なんていうふうにも言われますね。

ダンゴ運転で有名な京王電鉄は、閉塞区間ではなく、簡単にいうと軌道回路区間と呼ばれる閉塞区間をさらに細かく区切ったシステムで京王ATCとして使用しています。どういうこっちゃと思ったそこのあなたは正しい。そのうち出てきます。

では、前回出てきた謎の単語「ATS」について触れていこうと思います。

・ATS(Automatic Train Stop:自動列車停止装置)

自動車は赤信号を通過してしまったとしても自動的に減速する機構は付いていませんが、鉄道は赤信号や信号現示を無視して通過してしまうと前方列車に追突等してしまう可能性があるため、自動的に減速・停止させるシステムが必要となります。そのため開発されたのがATSです。古くはダイヤグラムに沿って運行させることで衝突等が無いようにしていましたが、毎日定時通り運行することは不可能に近く、衝突事故を引き起こしていました。

特にATSの設置は、1962年の三河島事故の発生によって全国のローカル線まで設置工事が行われました。その後も残念ながら悲痛な事故は発生してしまい、その度ATSは改良と開発を繰り返してきました。

近年ではまだ記憶に残っている方も多いであろう2005年の福知山線脱線事故により、曲線などにおける速度超過を検知するATSの整備が国交省より指示されました。これにより、信号現示の超過に加え、曲線等における速度超過も検知するようになったことで、より安全性が高まったと言えます。

・ATC(Automatic Train Control:自動列車制御装置)

SとCが入れ替わりました。でもすごく変わるんですヨ。

高頻度運転を行う路線や地下鉄・高速運行を行う路線では、線路脇に設置された信号機の現示を見落とす可能性が考えられました。特に1964年に開業した東海道新幹線において、当時最速210km/hでの走行中における信号の視認性と非常時の空走距離が伸びてしまうことが懸念され、地上信号方式では高速運転に対して不十分なシステムでした。そこで信号の見落としを防ぐ車内信号方式(速度計回りに信号が現示される)、現示信号の速度を超過すると自動的に常用最大ブレーキが作動させ、制限速度内まで減速させることが出来るATCが正式に採用されました。また多くの路線が並走する区間や相互直通運転を行う乗り入れ先の仕様に合わせてATCによる制御を行う路線も数多く見られます。

つまり、山手線や田園都市線は運転台(速度計)に信号が現示されるため、線路脇には信号機が無いっていうことなんです。

https://news.mynavi.jp/article/trivia-21/

小さな緑色の三角の現示で、画像内では信号90を示している。

ちなみに最初のATCは、営団地下鉄日比谷線に1961年導入されたWS-ATCになります。これはATS同様の地上信号方式で線路脇に信号機が設置されていましたが、ATSと異なるのは現示された信号の制限速度を超過した時に自動的にブレーキが作動するという点などが挙げられます。

基本的に従来のATCでは現示信号を超過した際に常用最大で減速させていたため、乗り心地が良いとは言えませんでした。そこで近年では、乗り心地を考慮した制動を行うD-ATCなども見られます。

・ATO(Automatic Train Operation:自動列車運転装置)

最後の文字がOになっちゃいました。オペレーション...??

「自動列車運転...?もうすでに自動運転は確立しているのか...?」って思ったそこのあなた。そうなんです。すでに自動運転技術は出来がっていると言えば、YESと答えても問題ありません...。ボタンを押すと列車が動く。それがATO。さらにゆりかもめなんて運転士イナイモンネ。

エッ...?

ということで今回はここまでで終わりです。

ではでは!!

-----------------------------------------------------------------

クラウドナインスタジオ登戸店では、中古のミキサー

YAMAHA EMX5016CF を ¥15,800- で販売中です!

売れなくて黄色信号(?)ということでお値段が徐々に減速お安くなっております!

すぺしゃるせーる!!!!!!!!

ご連絡待ってますぞ...。